很多學校都會安排學生參加遊學團,增廣見聞。然而,我校滙基書院(東九龍)卻並沒有帶學生去觀光、遊覽,而是帶領他們身體力行去做服務,並從服務他人中反思生命。今年三月,我與兩位老師帶著二十名高年級學生前往印尼,展開為期六天的「印尼文化服務之旅」,過程不單讓學生有所啟迪,連我這個身經百戰的校長也獲益良多。

「不會吧!別人去看富士山,你卻去看垃圾山!」這是教育界朋友對我們的旅程發出的驚嘆。誠然,垃圾山並非大眾想去「打卡」的地方,卻是一個住了約七千人的社區,當中不乏兒童及少年人;有愛心的教會團體願意在這環境惡劣的地方開設社區中心,也有熱心的青年人回應感召到那些社區中心工作,陪伴孩子成長,協助他們獲得知識,期望他們以知識改變命運。而我們只是逗留短短兩天,怎敢喊苦!

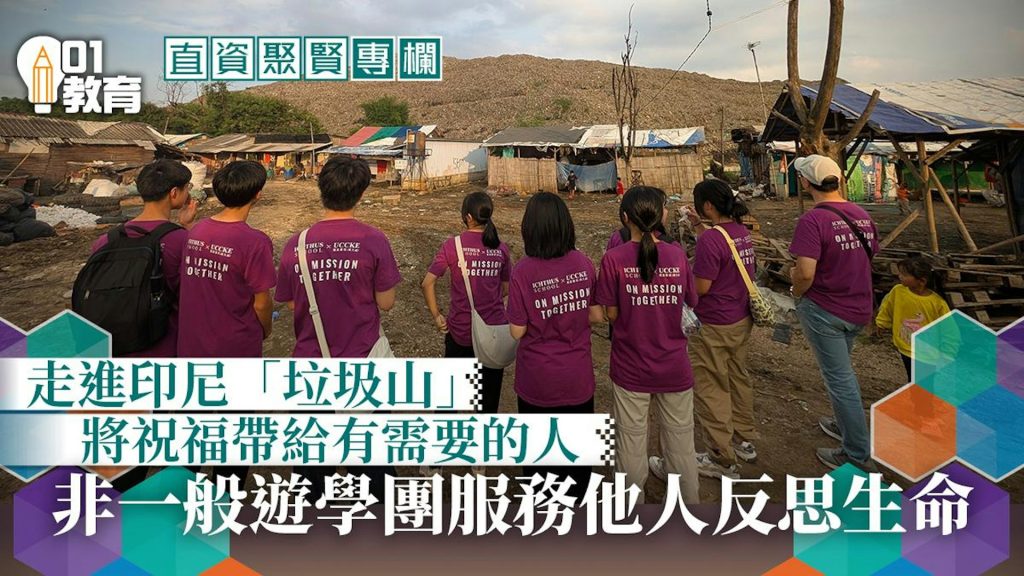

出發前,老師幫助同學做了很多準備,讓他們對當地文化、宗教、語言,和垃圾山的環境有初步認識;繼而,讓學生分組預備唱歌、講故事、遊戲、手工等。可是,心理準備是一回事,當踏進垃圾山,眼前的景象仍然震撼了所有人;空氣中瀰漫著一股難以言喻的氣味,垃圾混雜著早前下過的雨水,還有沾濕的泥濘,真找不到下一步該腳踏何處!然而,我佩服學生們的堅持,他們帶著大包小包送贈當地孩子的物資,小心翼翼的前行,一反他們在香港時的嬌生慣養,為的是將祝福帶給有需要的人。

學生們知道當地小孩不諳英語,為了與他們拉近距離,他們特別練習了幾句常用的印尼語,還有兩首以印尼語誦唱的詩歌。當他們一開口以印尼語跟小孩子打招呼,立時得到積極的回應,使學生們樂透半天;他們更把要講的故事畫成繪本,以突破語言限制。今次行程還有一項附加收穫,就是我們鼓勵了一所當地的印尼學校學生與我們一同服務,一方面我們找到難得的即時傳譯好幫手,另一方面我們讓愛心延伸了,讓當地學校的學生也關心自己所在社區。

服務過後,晚上來個分享時間。學生們除了對垃圾山的環境印象深刻外,更留意到垃圾山上的孩子面上所掛著的笑容,相比物質資源豐富的香港孩子更見天真爛漫,可見物質多寡與生活愉快與否並不必然掛勾。學生們生活在物質充裕的香港,卻常為未能擁有更多而煩擾,反不及垃圾上山的小孩活得自在。學生能有這樣的體會和反思,確是難能可貴。

而我,卻為學生們有這樣的生命成長而感恩,這些都不是書本裡能學到的硬知識,而是一種價值觀的重整、生命的轉化,這些轉化並非課堂教學所能提供,而是靠身體力行去經歷,並用心去反思的成果。「施比受更有福」並非口號,而是生命的見證!

作者:滙基書院(東九龍)鄭建德校長

原文網址: 直資聚賢|施比受更有福 | 香港01 https://www.hk01.com/article/60236050